こんにちは!雅です。

もしかするとYouTubeやTwitterからこちらのブログにアクセスしてくださった方もいらっしゃるかもしれませんが、初めましての方もいらっしゃると思いますので簡単に自己紹介をさせてください。

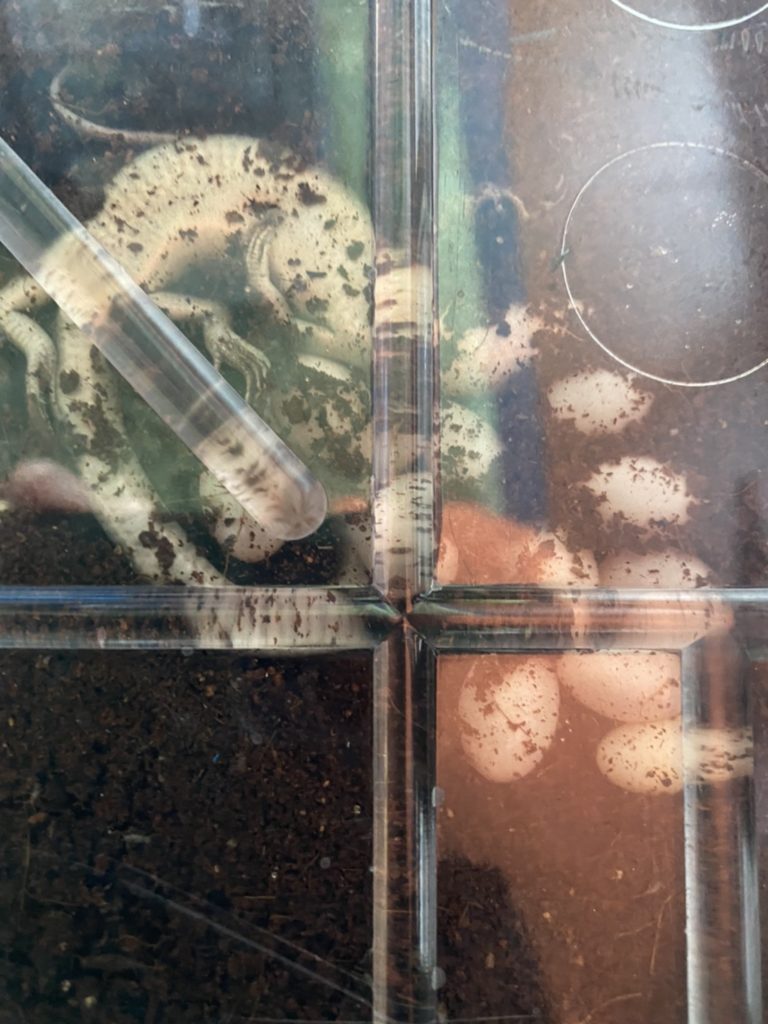

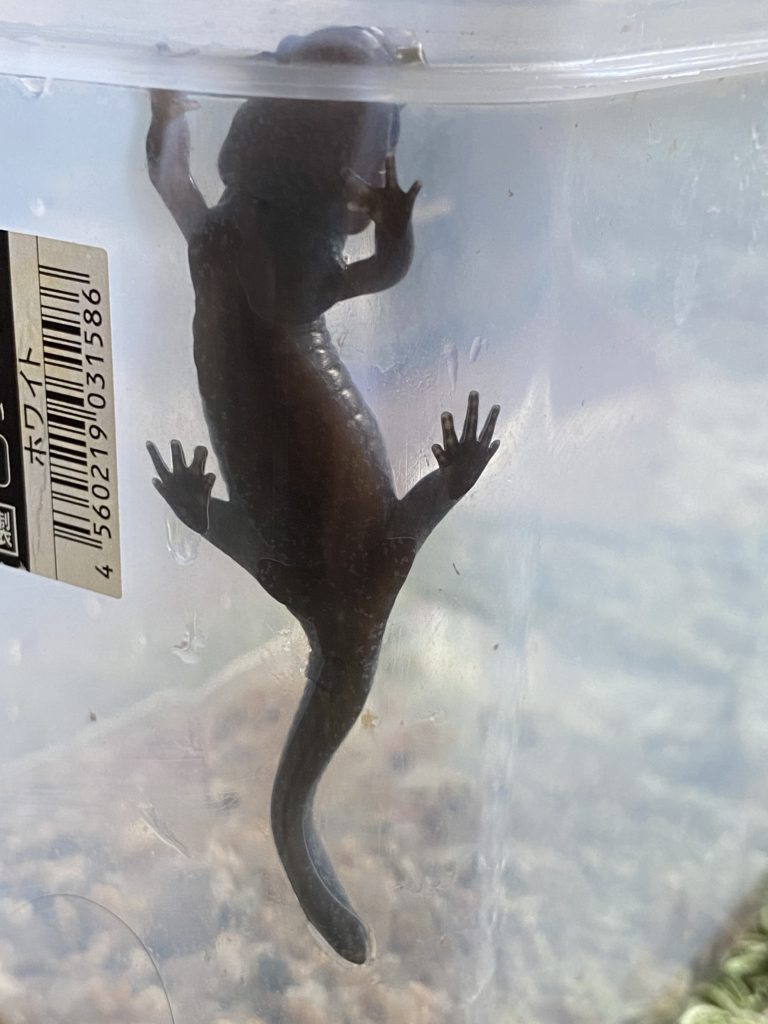

わたしは2020年2月末まで両生類、爬虫類の飼育員として働いておりました、雅(みやび)と申します。自宅ではニホンカナヘビやヒガシニホントカゲ、ニシアフリカトカゲモドキ、クリイロハコヨコクビガメといった爬虫類から、クロサンショウウオという両生類、あとは彼らの餌となるコオロギやゴキブリたちと暮らしています。

初めてのブログ記事ということで、何をテーマに深堀りしようかな~と思っていたのですが、やはり最初は「爬虫類を飼う前に知って、考えてほしいこと」でないと、と自分の中で即決でした。(笑)

最近は新型コロナウイルスの影響で外出の自粛が求められていますね。雅宅にはテレビがないので、実際のテレビ番組を見ていないですが、飼いやすいペットランキングで爬虫類からはヒョウモントカゲモドキがランクインしていたみたいです。

確かに、爬虫類は犬や猫、鳥のように激しく鳴いたり(種にもよります)しませんし、小型種であれば広大な敷地は必要としない場合もあります。

ずっと爬虫類飼育に憧れていて、絶対に何があっても一生大事に飼育をする!という意思のある方は安心なのですが、わたしが懸念しているのは『途中で飽きたりめんどくさくなって飼育を放棄する可能性のある飼い主が現れること』。

テレビ番組の影響は物凄いです。事前の下調べなどなしに、かっこいいから、かわいいから、飼育が楽だからという安易な理由で爬虫類を飼育し始める方が少なからずおられます。思っていたのと違った、飼いきれなくなったなどの理由で野外に放棄される爬虫類も実際に見ましたし、動物園施設で働いていた際も幾度となく「引き取ってほしい」というお問合せに対応しました。

これから、爬虫類の飼育を検討されている方に向けて「爬虫類の性格について」「何年生きるのか」「餌について」「病院について」「飼えなくなったら動物園施設にもっていけばいいのか?逃がせばいいのか?」という5つの項目に分けて、爬虫類を飼育する前に知っておいてほしいこと、考えてほしいことをお話しします。

爬虫類の性格について

簡単に爬虫類の性格について説明をすると、犬猫のように人間に対して懐くことはありません。爬虫類に関わったことがない方には理解しにくいかと思いますが、犬や猫が人間と同じように感情を持って、人間が悲しんでいるときに慰めてくれたり、何か行動して愛情を示してくれるのとは違い、爬虫類は人間に対して感情的になって慰めてくれたり、一緒に喜んでくれたりすることはありません。

彼らが実際に飼育者のことをどう思っているのかは、わかりませんが…。

たいていの爬虫類は人間の存在を確認すると逃げる、威嚇する、性格にもよりますが最悪咬み付いてくるし、人間とかかわる事自体をストレスと感じています。

なぜストレスだと言い切れるのか?それは、嫌なことがなければ逃げないし、威嚇もしないし、咬み付いてこないし、体色も暗くくすんだりしないですよね。

ただし、人間の手によって品種改良され、家畜化されているようなメジャーな爬虫類、フトアゴヒゲトカゲやヒョウモントカゲモドキ、ボールパイソンなど、そもそも性格が穏やかな子などは比較的おとなしく、触っても威嚇してこない、むやみやたらに咬み付いてこないことが多いです。

爬虫類はなつかない代わりに「慣れる」ことはあります。

餌の準備をしていると寄ってくる、とか触っても逃げない、威嚇しない、咬まないといった感じです。よく慣れたトカゲモドキや水棲カメは飼い主が餌の準備でごそごそしていると、ちゃんと人間を見ているのでそちらもごそごそ動き始めます。また、ヘビ類になるとケージ内にいても空気穴から餌の哺乳類の匂いを嗅ぎつけて歩き回り、積極的に餌を欲します。

以上の爬虫類の性格を軽く知った上で、思っていた性格と違った、という理由で安易に手放さないか、自分に問いかけてみてください。

何年生きるのか?

爬虫類は非常に長生きです。だいたい一般の方が飼育しているのはヘビ、トカゲ、ヤモリ、カメあたりだと思いますが、一番長生きをするのはカメです。爬虫類の飼育者の中でも一番飼育になじみがあるのも、カメですね。昔は夏祭りで金魚すくいならぬカメすくいというものもあったからでしょうか。

そんなカメの関わるこんなことわざがあります。「鶴は千年、亀は万年」。

上記のことわざの亀はおそらく100歳以上生きることができるゾウガメのことをさしているのではないかと思います。余談ですが最も長生きをすることで知られるガラパゴスゾウガメは甲長(甲羅の長さ)が120センチほどまでに成長します。広大な敷地とたくさんの餌となる草が必要です。動物園施設でないと飼育は困難と思われます。

それでは皆さんが一般的に飼育する機会のありそうなミシシッピアカミミガメやクサガメの寿命はどうでしょうか。…なんと、飼育下で50年は生きます。

先ほど述べたガラパゴスゾウガメには遠く及びませんが、かなり長生きですよね!

天敵のいる自然界に比べて、敵のいない飼育下で寿命がのびるのは必然ですね。もともとの持病がなかったり、飼育の不備がなければみんな長生きできるのです。カメ以外にも、ヒョウモントカゲモドキが20歳を迎えた、という話も耳にしたことがあります。今具体的に上げた以外にも、他の種類の爬虫類も何十年と生きます。

こんなに長生きをする爬虫類ですので、爬虫類が亡くなる最期まで責任もって飼育できるのかをきちんと考えなければなりませんね。

もし飼育者がやむおえない事情で爬虫類たちを飼育できなくなってしまった場合は、家族や友達や飼育仲間で安心して預けられる方を見つけておくと良いです。野外に放つことは絶対にやめましょう。

餌について

爬虫類は肉食、昆虫食、雑食、草食….など種類によって様々な餌を準備しなくてはなりません。一番耳にすることが多いのは、「え、虫嫌い、気持ち悪い、触りたくない」といった言葉です。

昆虫食や雑食爬虫類であればコオロギ、ゴキブリが餌となります。

餌昆虫は生きたまま飼育管理しストックするか、冷凍してあるものを購入する。

肉食であれば生きたネズミを飼育管理しストックするか、冷凍されたネズミを購入する。

草食なら常に野菜等の植物を栽培するか、購入しストックしておく。といったことが必要になります。

最近は昆虫が苦手な方のためにレオパゲル、レオパブレンド、グラブパイなどの人工飼料もたくさん販売されていますのでそれを使うこともできますが、わたし自身は補助程度に与えた方が良いかなと考えています。

理由は、嗜好性が高い(それしか食べなくなる)かもしれないのと、そもそも人工飼料をまったく食べないものもいるからです。うちのニシアフリカトカゲモドキたちがまさにそれです。また、人工飼料はものによっては高栄養なイメージがありますので、それだけを与え続けて果たして大丈夫なのだろうか…という疑問があります。

レオパゲル単食で長期飼育、繁殖に成功した、と公式にありますが実際にわたしはレオパゲル単食で飼育はしないので何とも言えません。

きついことを言いますが、そもそも昆虫を野生下で食べて生活している動物に、苦手だから、手間だから、という人間側の勝手な理由で生きた昆虫を与えられないのはいかがなものかと思います。

人工飼料を全否定しているわけではありません。実際にうちにも食べるのは餌昆虫ですが、レオパブレンドとレオパゲルは常備しています。たまに、おやつ程度に与える分には問題ないかなとは思います。

また、飼育下の餌ではカルシウム、ビタミン、ミネラルなどが不足しますので、爬虫類用に販売されている粉状の各種サプリメントを餌にまぶして与えます。これを怠ったりバランスよく与えないと、代謝性骨疾患(いわゆるくる病)と呼ばれる顎が上下ぴったり合わなくなったり、肢や尾の骨が変形してしまったり、低カルシウム血症を発症し、下半身が動かなくなったり、神経症状が起こる場合があります。

厳しい言葉かもしれませんが、爬虫類はかわいくて飼いたいけど餌である昆虫が気持ち悪くて無理、と克服する努力をしない、または爬虫類の健康管理について調べたり気を付ける努力ができないのなら、あなたと動物のために、飼わないことをお勧めします。

病院について

爬虫類を診てもらえる病院はかなり限られています。普通の犬猫の動物病院では受け付けていないことの方が多いですし、もし受け付けてくれたとしても爬虫類を診られる獣医さんならスパッと終わる処置も、簡単に処置できないこともあるかもしれません。

なので、必ず爬虫類を診てくれる動物病院を事前に探しておくことが大切です。いざ何かあってから病院を探し始めて、ってやっているとその分時間ロスですし、爬虫類は診れないから、と断られる不安もなくなります。

関東では都内にいくつか爬虫類を診ていただける動物病院がありますので、ご自身で検索をしてみてくださいね。

でも一番は病院に行くことになる前に予防しておくこと、これが重要です。

生体を日ごろからよく観察していないと気づけないような行動をしていることもあるし、なによりも爬虫類は慣れていないと表情がわかりにくいのと、限界まで我慢する(隠している?)ので、その分手遅れになりやすいです。

日ごろからの観察、栄養状態の管理、環境設備の管理をしっかりしないといけませんね。

飼えなくなったら動物園施設にもっていけばいいのか?逃がせばいいのか?

結論から言うとこれはどちらもNGです。

飼いきれなくなった動物は動物園、水族館に引き取ってもらおうとすることはやめてください、また、野外に逃がさないでください。

厳しい言葉かもしれませんし、知らなかった方も多いと思いますのでお伝えしますが、動物園、水族館はそもそも一般の方が飼えなくなった動物を引き取る施設ではありません。

動物園、水族館にすでにいる動物たちに、持ち込まれた動物のみが保有していた細菌などによって死亡してしまう恐れがあります。持ち込みをされる方は良かれと思って(寄付的な心理かな?)いるのでしょうけれども、実際にはそのような理由から一般の方からの動物の受け入れは行っていない施設が多いです。

わたし自身、働いていた時に何度も何度も飼えなくなった動物を引き取ってほしいという問い合わせに対応しましたが、どうしてこうも無責任なのか、今も理解できません。

動物は使い捨てのおもちゃではありません、皆さんと同じように生きています。

また、もともと住んでいない自然の山や川などに逃がすことも、日本に住むほかの生き物たちの住み家を奪ったり、餌を奪ったり、ワイルド個体ならば外国にしかいない寄生虫が日本の動物たちに影響を与えたりと数々の被害がある可能性が出てくるのでやってはいけません。

ただ、もとから日本に住んでいる動物で、捕まえてきてちょっと飼ってみたけどどうしても飼えなくなってしまった…という場合は、地域固有の遺伝子を守るために必ず元いた場所に返します。

以上を踏まえて、動物の命を預かって、責任を持って、最後まで飼育できる自信はありますか?

少しでも多くの方が飼育動物に対して自分なりに考えるきっかけになってくれればうれしいです。

もしあなたの周りに、爬虫類やほかの動物飼いたいけど何を知っておくべきなのかわからないという方がいれば、ぜひこの記事を教えてください。

長く、厳しいことばかりお話してしまいましたが、きちんと責任をもって最後まで飼育ができる方であればわたしはいくらでもサポートしていきたいと考えております。何か質問や、気になる事などありましたら、ぜひコメントをしてください。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう!