皆さん、オカダトカゲという日本固有種のトカゲをご存知ですか?

伊豆半島と、静岡県のお隣にある初島、伊豆諸島の伊豆大島から青ヶ島に分布するトカゲです。伊豆諸島の名前だけ言われてもわからないな~という方はぜひ、「伊豆半島 名前」で検索してみてください。実際にその島々の配置を見ると、昔は陸が繋がっていた…というのがなんとなくわかると思います。

そして、何といっても他の種類である「ニホントカゲ」と「ヒガシニホントカゲ」との外見の判断が難しく、パッと見では全部同じ種類に見えてしまいますね。

簡単にご紹介しますと、皆さんがよく知っているニホントカゲは近畿地方以南の本州、四国、九州とその周辺の島々に分布しており、ヒガシニホントカゲは伊豆半島を除く近畿地方以東の本州と北海道とその周辺の島々に分布しています。

オカダトカゲ、ニホントカゲ、ヒガシニホントカゲの詳しいお話はいろんな論文を読んでわたしがきちんと皆さんにお伝えできるようになりましたら、こちらでもご紹介したいと思います。

前置きが長くなりましたが今回は「オカダトカゲの孵化について」お話していきたいと思います。

飼育動物の紹介欄にあるように、2019年8月に捕獲した成体♀が翌年2020年4月21日に腹に卵を持っているのを確認しました。

おわかりいただけたでしょうか。

普段はスマートな横腹が、卵確認時はボコボコしていて、誰が見ても卵を持っている状態。本来ならこのような時期のメスはあまり触らずほっておいた方がいいと思いますが、あまりの感動と興奮でよく見える角度で数枚写真を撮らせていただきました。

この時(というか今もですが)は雅イチオシの特大プラケース(約43×35×27)にこのオカダトカゲと、ヒガシニホントカゲの成体オスメスの計3匹で飼育しており、床材は爬虫類用のヤシガラを厚めに敷いていました。

他に移動させる場所もなく、あまりちょっかいをかけるとストレスになるな、このままこのプラケで管理しようか?新しくプラケを買うか?と悩んでいた2020年5月1日の夜、なんとなく特大プラケースを持ち上げ底を見てみると、生まれている!!!!!!

これまた感動!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

あまり揺らすとメスのストレスになると思い、この時も数枚だけ写真を撮らせていただきました。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますがオカダトカゲ、母親が卵が孵化するまでの約40日間餌を食べずに卵をなめたり転がしたり少し移動させたりしてお世話をするのです。不思議ですよね…ちなみに同じ日本固有種であるニホンカナヘビの場合は卵の世話はせず、産卵したら母親はどこかへ行ってしまいます。

ちなみにこれまでの管理で気を付けていたことと言えば、産卵数日前から完全に表に出て来なくなったのと、お腹があんな状態なので当たり前ですが餌をまったく食べないので、せめて水分でも…と思い、全体的に湿りすぎない程度にキリフキをかけていました。

先ほどもお話ししましたが、この母親以外にも他に2匹のトカゲが同居しています。

ここで真っ先に心配になったのが、母親が他のトカゲにちょっかいかけられて育児放棄もしくは卵を食べてなかったことにしてしまうこと、また、他のトカゲが卵を食べてしまわないかということ。

様々な不安が頭をよぎりましたが、もうここで産んでしまったのなら人間が手を出したら最後、何がおこるかわからないと思い、思い切ってこのまま他のトカゲと同居させたまま、孵化まで持っていけるか試してみることにしました。

実はわたしは過去にも別個体での産卵経験があります。その時はヒガシニホントカゲだったかな…?5、6年前なのでうろ覚えです。少し、そちらのお話もしますね。

そのヒガシニホントカゲは、もっと小さいプラケースに隔離し、ヤシガラを敷き詰め、ヤシガラの真ん中に少しくぼみを掘り、その上に樹の皮を乗せてシェルターにしました。わたしの読み通り、数日後にすぐそのくぼみに産卵したメス。わたしは初めて生でトカゲの卵を見る事が出来てうれしくてうれしくて、シェルターをどかしてミラーレス一眼で写真を撮りまくりました。

その数日後、毎日の日課となっていたトカゲと卵の観察のため、シェルターをどかすと、卵がひとつも残っていません。

小さなプラケースに入れていたので他の敵もいませんし、餌昆虫も放っていません。ヤシガラを掘っても掘っても、卵が見つかりません。いるのは、卵を産んだメスだけ。この時初めて、わたしは自分がやらかしてしまったんだと、思いました。トカゲの嫌がることをして、ストレスを与えて、メスは自分で産んだ卵をひとつ残らず食べてしまったのです。

それだけではなく、普通なら白い卵を産むはずですが、最初から産んだ卵はピンク色で、なぜだろう?と当時の自分は不思議に思っていましたが、経験のある方にうかがったところ、親の栄養不足によるもの、と言われてしまいました。

わたしはこの時の経験が物凄く頭に焼き付いていて、もし今後産卵するトカゲを飼育する機会があったら、同じ過ちは絶対にしない、と誓いました。

これで、先ほどからストレスをかけないように慎重になっていた理由が皆さんにもおわかりいただけたかと思います。

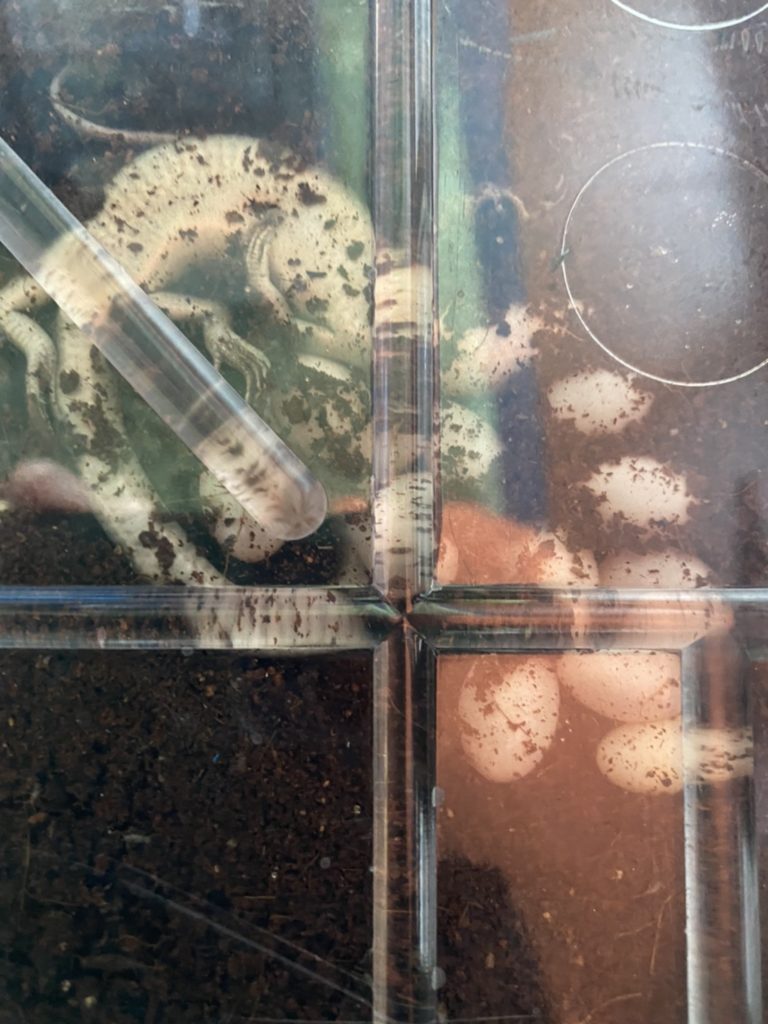

オカダトカゲの話に戻りますが、結果は大成功。運が良かったのか、他のトカゲが母親にちょっかいかけることもなく、母親もきちんと卵の世話をし、孵化するまでの約1ヵ月と少しの間、餌は何も食べず卵に寄り添っていました。

上の写真は衝撃を受けました。なんと、卵を守るメスに寄り添う形でもう一匹のヒガシニホントカゲのメスが寝て(?)いました。皆さん確認できますか?ヒントは尻尾の数です!

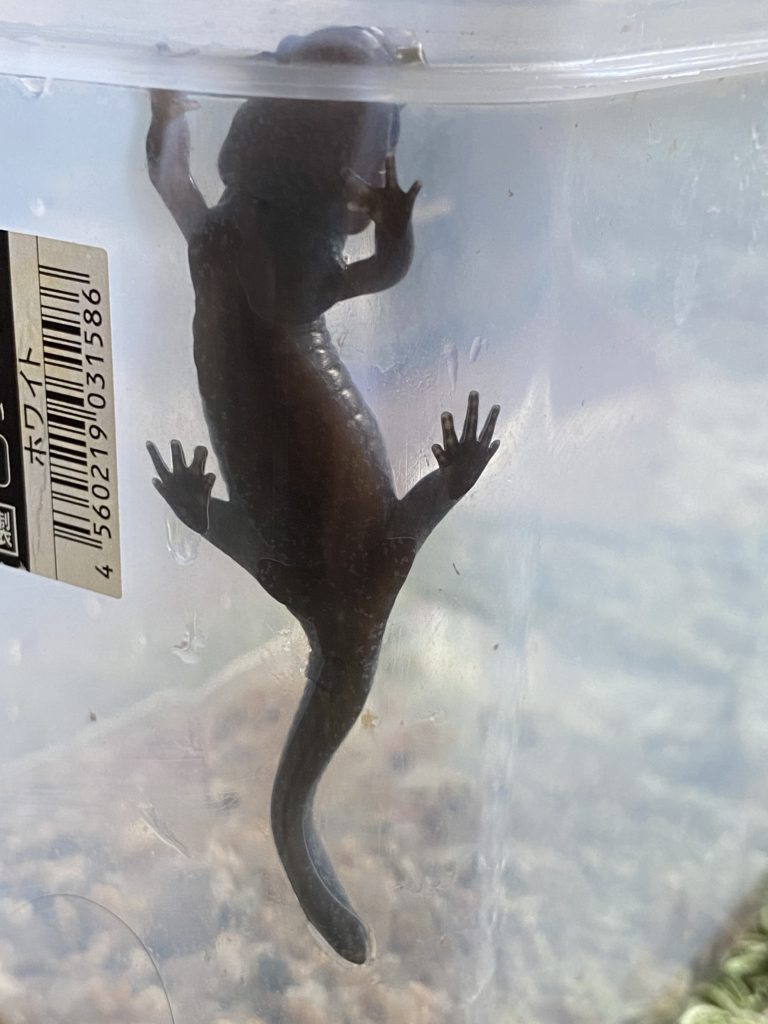

そして2020年6月5日の夜、ゆっくりとプラケースを持ち上げてみると、いつもある卵がしおれている!そして、とても小さな青い尻尾を1匹分確認。感動の瞬間でした……。

その時は夜だったので、そのまま安静に置いておき、次なる課題へ。

そう、今度こそ孵化したての幼体たちが他のトカゲに食べられてしまうのではないかという恐怖…!!!!!

よく図鑑には、母親とこどもはしばらくともに過ごす、とありますが、具体的にいつ頃土から出てくるのか全く分かりません。自分の当時の記録によると、孵化確認から次の日2020年6月6日の13時になっても母親もこどもも土から出てきません。

食べられてしまうという不安から同居している母親以外の2匹のトカゲを当時飼育していたニホンカナヘビのプラケースへ移動させる決心をし、ゆっくりとヤシガラを掘ると、なんと幼体たちがいた場所を掘り当ててしまったらしく、ぶわあああっと青い綺麗な尻尾を持った小さなトカゲたちが4匹、一斉に地上に出てきてしまいました。

その時の内心「うわああぁっぁぁぁぁぁぁぁあああ!!!ごめんんんんんんんnんnn」

なんとか弱い幼体たち、自力では細かいヤシガラを掘って潜ることができないらしく、ずっと地上でバタバタ。

ここでわたしは予定を変更。同居トカゲではなく、幼体だけを取り出して隔離することにしました。母親と幼体、一体どのくらいの期間一緒に過ごすのか、とても気になりましたが幼体の安全を第一に考えます。

とりあえず掘り起こしてしまい、潜れない4匹を幅30cmの小さな水槽に移動。この水槽にはヤシガラではなく赤玉土を利用。(理由は幼体飼育編の時にお話しします)

母親のいるプラケースの底に2匹の幼体の姿を確認。この時点では6匹は確実に孵化したことがわかりました。

2日後の2020年6月8日。朝9時ごろ、母親のいるプラケースの方で地上に幼体が3匹、バスキングをしているのを目撃しました。この時点では7匹が確実に孵化していますね。水槽に隔離した幼体たちもバスキングをしていたので事前にこの子たちのために繁殖させておいたフタホシコオロギの幼虫とワラジムシを餌皿を使って与えてみるも、食べず。しかし、30分くらい放置していたら1匹がワラジムシの小さいのを食べているのを見かけました、これまた感動。

そしてその日のうちに母親と同居トカゲ2匹をニホンカナヘビのいるプラケースへ移動させ、完全に幼体専用プラケースになりました。

2020年9月13日現在、卵確認から産卵、孵化、飼育でおよそ4ヵ月が経ちます。今、幼体たちは一番初めに見ていただいた写真のとおり、すくすくと成長中です。

頭胴長(とうどうちょう)は小さい個体で4cm、大きい個体で5、6cmはあると思います。※頭胴長とは、鼻の先から総排泄口(おしり)までの距離のことを指します。トカゲなどは自切(敵から身を守るための手段として尾を切り、敵の意識をそらす)するので体長をはかるときはこれを用います。

次回は、オカダトカゲの幼体飼育について書きたいなと思っております!

試行錯誤しながら、日々こちらが勉強させてもらっています。ここまで読んでくださりありがとうございます。よろしければ、次回もまたご覧いただけるとうれしいです!(*´▽`*)

それでは、次回へ続きます!!!!